Taxe anti-rap ou pas anti-rap ? La polémique a fait rage en ce début d’année 2024 entre désinformation et réappropriation. Entrée en vigueur le 1er janvier dernier, la taxe sur les revenus des plateformes de streaming musical, dite « taxe streaming », cherche à financer les missions du Centre national de la musique (CNM). Et si le rap est aujourd’hui le genre musical le plus streamé en France avec 30 milliards d’écoutes en 2022, certain·e·s ont regretté que cette mesure puisse viser spécifiquement l’économie du genre.

Un faux débat d’après le compositeur et éditeur de musique multi-casquette Shkyd, selon qui associer cette taxe à une mesure anti-rap est « de l’ordre du complotisme ». « Le domaine juridique n’en a que faire des esthétiques, il existe une taxe similaire pour financer le Centre national du cinéma », ajoute-t-il, tout en concédant tout de même que « le CNM n’est pas très fort pour communiquer sur les projets qu’il soutient, y compris les projets rap ».

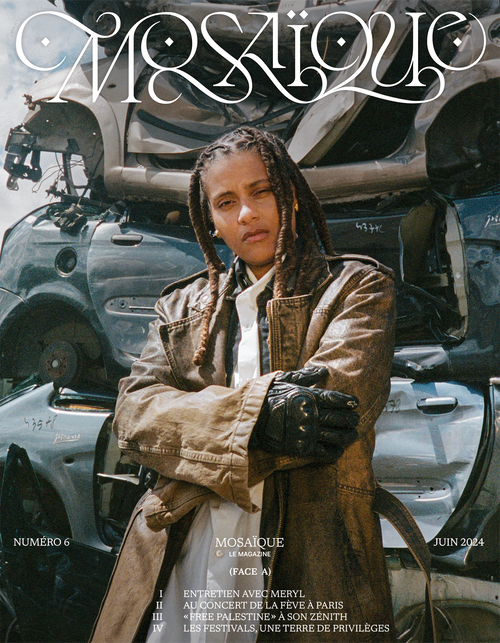

Le Centre national de la musique est situé dans le 13e arrondissement de Paris. © Fabien Decombe

Pour autant, Béatrice Bonnefoi, productrice de Chilla, Zaho ou encore Tefa, regrette que le rap n’ait « pas été inclus dans les réflexions ». À l’automne 2022, une consultation sur le financement de la filière avait, en effet, été demandée par celle qui était alors Première ministre, Élisabeth Borne, et menée par le sénateur Julien Bargeton. Étonné de ne voir qu’un seul acteur du rap dans la liste des interrogé·e·s, Shkyd avait insisté pour rencontrer le parlementaire qui s’était défendu de « ne pas avoir de contact dans l’urbain ». Une manière de botter en touche qui symbolise bien l’envergure de la scission entre le rap et les institutions françaises, à laquelle n’échappe pas le CNM, mais également les organismes de gestion collective des auteur·trice·s, interprètes et producteur·trice·s (Sacem, Adami, SPPF…).